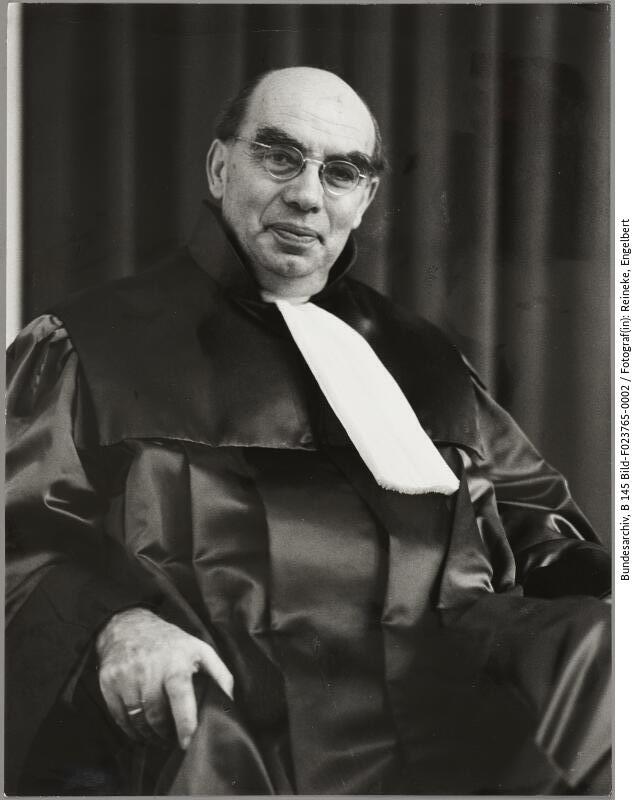

El jurista alemán Gerhard Leibholz desarrolló el concepto del Estado de partidos y advirtió sobre el funcionamiento de las partidocracias, necesariamente, a base de identificación. Su modo de funcionamiento típico, la corrupción y clientelismo, o incluso un comportamiento criminal, nunca sería censurado, pues se antepone la subsistencia del partido y de sus redes clientelares sobre el bienestar del ciudadano por la identificación fanática del pueblo a través de la ideología: «[Partitocracia ocurre cuando] la voluntad de la mayoría de los partidos se identifica con la voluntad general del pueblo sin mezcla de elementos de representación. Esta es la doctrina oficial constitucionaria de la integración del pueblo en las repúblicas europeas. Todos los crímenes y corrupciones de los partidos estatales son pues crímenes y corrupciones del pueblo que los vota. No porque éste se considere representado por ellos, sino porque tiene el sentimiento identitario de identificarse con ellos» (Leibholz).

He aquí la explicación de por qué los partidos en España viven continuamente en una supuesta confrontación: la sustitución de ‘representación’ por ‘identificación’, que puede derivar hasta la fanatización. En democracia no se propugna la eliminación de los partidos políticos, sino su existencia juntamente con la representación: un representante (un político) podría adscribirse, o no, a un partido; sin embargo, en democracia, ningún partido debería tener la potestad para hacer una lista (cerrada o abierta) que determine los candidatos que puede votar el ciudadano. Es decisión propia de cada candidato a representante político adscribirse, o no, a un partido; y de cada partido aceptar, o no, la adscripción del candidato.

Además de la representación, existe otro elemento clave en la evolución de la teoría de la democracia: la separación de poderes. Si todo el poder emana de un mismo lugar (ya sea una persona, o un grupo de personas), el poder puede actuar contra el individuo sin que éste tenga herramientas para defenderse. No puede existir una justicia que lo proteja si el que la imparte es el mismo que crea y ejecuta las leyes. Si asumimos que el poder puede corromper al individuo, cualquier poder (incluido el poder de representación) tendría el tiempo y la oportunidad para actuar sin control, a su propia voluntad. Como diría Montesquieu, «para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder».

Para articular esos contrapesos de poder en democracia, los tres poderes del Estado, como las tres caras de un triángulo, deben vigilarse: poder ejecutivo, judicial y legislativo. Es interesante cómo Montesquieu, en su obra seminal El espíritu de las leyes (1748), considera que el poder judicial no es tal poder porque solo se dedica a la interpretación de las leyes. Así, la práctica del poder judicial no debe depender de la visceralidad del pueblo sino de la interpretación sobria de un texto. Aquí vemos otro ejemplo más del proceso sinuoso que ha ido esculpiendo la teoría de la democracia. Consideremos o no al poder judicial como un auténtico poder, en cualquier caso, Montesquieu vislumbró la necesidad de su absoluta independencia.

Recapitulando, los dos pilares básicos de la democracia (separación de poderes en origen y representación uninominal), así como la existencia de una carta de derechos inalienables, se recogen en un texto tan fundamental como la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano (1789). Fruto de la Revolución francesa, personas de muchas condiciones sociales diferentes consiguieron ponerse de acuerdo en base a la doctrina de los derechos naturales que cualquier persona debería poseer. En su artículo 16, encontramos una clave para la evolución de la teoría de la democracia: la definición de carta magna o constitución. En este artículo se delimita el contenido que debe tener una ley para ser llamada constitución: «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución«

Consecuentemente, una constitución es un documento que, por definición, debe separar los poderes. Estos poderes, de otra forma (por ejemplo, en la autocracia o en la tiranía), permanecen unidos. Además, los poderes deben ser separados en origen; es decir, que ningún poder tenga capacidad para influir sobre otro, ni siquiera de manera indirecta para, por ejemplo, decidir sobre sus integrantes. Adicionalmente, en este artículo 16 se pretenden garantizar los derechos del individuo. Como hemos argumentado, estos derechos no pueden garantizarse si no es a través de la representación mediante mandato imperativo del pueblo y articulada como representación uninominal por distritos.

Aplicando esta argumentación, una ley o un documento para ser denominado constitución debería recoger, al menos, los preceptos que se han dado en llamar propios de la Libertad Política Colectiva: independencia de poderes en origen y representación uninominal por distritos. Me enorgullece mencionar cómo un jurista español, Antonio García-Trevijano Forte, añadió algunas pinceladas cruciales a la teoría de la democracia, entre las que destaco ésta de la Libertad Política Colectiva y cómo articular el proceso de revocación del mandato del representante: si un número determinado de representados considera que su representante ha incumplido sus promesas, puede acudir a la oficina del distrito y, presentando un número de firmas determinado, revocar automáticamente a su representante para que entre a ocupar el puesto de representante el segundo de la lista confeccionada según el número de votos recibidos. Igualmente, la capacidad de disolución recíproca de los poderes mencionada por García-Trevijano puede considerarse una evolución de la teoría de la democracia en tanto que establece un mecanismo más para el contrapeso de poderes: si, por ejemplo, el poder ejecutivo actuara contra los intereses del pueblo, el poder legislativo tendría la capacidad de disolverlo a condición de disolverse a sí mismo para, así, desembocar en elecciones.